可愛いくて仕方がないワンちゃん、ネコちゃんを長時間お留守番させるのってとても心配になりますよね。

とくに朝から夜まで家を空けることになれば、ご飯をあげることも出来なくなるので「お腹をペコペコ」にしてアナタの帰りを待っているはずでしょう。

こんな時に家庭に1台あれば悩みを解決してくれるのが「自動給餌器」。

飼い主様が家にいなくても自動で一定量のご飯を補給してくれる便利なペットグッズなんです。

今回はそんな自動給餌器の「種類」や「選び方」を詳しく解説し、Homerunpetさんに提供して頂いた自動給餌器【スマートペットフィーダー】のご紹介も行います。

「家を空ける時にペットの空腹を満たしてあげたい!」

こんな悩みをお持ちの方は参考になるかと思いますので最後まで目を通してみてください。

www.makuake.com

目次

自動給餌器とは

自動給餌器とは、外出中でも自動でペットフード(ご飯)を与える事ができるアイテムです。

最近のモデルでは、スマホから遠隔で給餌できたり、カメラやスピーカーを通してペットを確認できるモデルも普及してきています。

食べる量を計測する手間が省けたり、ダイエットのため少量を複数回に分けて与えたいと考える方に便利な機器となるでしょう。

あくまでも自動給餌器は、ご飯をあげる「補助的」なアイテムになりますので

意図的に家を長時間空けるため、ただ単にご飯をあげるのが面倒くさいからという、飼い主とは思えない発想から自動給餌器の導入を検討するのはご遠慮ください。

自動給餌器の種類

自動給餌器には主に「ストッカータイプ」と「トレイタイプ」の2種類があります。

普段からペットに与えている「ご飯の種類」に合わせて選ぶ事がポイントでしょう。

ストッカータイプ

ストッカータイプは、ドライフードをタンクに貯蔵できるので指定した時間に「タンクから自動で食器にご飯が供給」されます。

タンクの容量によって本体サイズは異なりますが、縦長なモデルが多く、カメラ機能付きを探すならストッカータイプから選ぶようになるでしょう。

注意点として、ほとんどのモデルがウェットフードに対応していませんので、ウェットフードを日常的に与えているなら「トレイタイプ」から選ぶのがオススメです。

トレイタイプ

トレイタイプは、設定した時刻になると自動でフタが開き給餌できるのですが、ストッカータイプとの大きな違いは「ウェットフード」もセッティング可能なところ。

給餌できる最大量や、多機能性はストッカータイプに劣りますが、今までウェットフードを与えていたペットのご飯を変更する必要がありませんので、飼い主にとってもペットにとっても嬉しいポイントでしょう。

注意点として、全てのウェットフードに対応している訳ではないので、普段からあげているフードが対応しているのか購入前に確認しておくことをオススメします。

自動給餌器の選び方

自動給餌器は紹介した2種類のタイプ以外にも、購入するにあたり注目すべき項目が複数あります。

詳しい自動給餌器の選び方を下記にまとめました。

□自動給餌器の注目すべき6項目

- 電源の供給方法

- 給餌調節機能

- 盗み食い防止機能

- タイマー機能

- スマホ連携機能

- カメラ機能

電源の供給方法

自動給餌器は電源の供給方法が主に2つあり「電源式(コンセント)」と「乾電池式」があります。

電源式は多機能性のモデルが多く、WiFiに接続してスマホから遠隔操作ができるので「細かなタイマー設定」「少量単位での供給」も可能。

乾電池式は電源コードではなく、乾電池で作動する仕組みなので、ペットが電源コードを噛むリスクが無くなったり、停電時にも安心して対応することができます。

ちなみに食器から減った量をつど供給してくれる「非電源式」もありますが、ご飯をあげた分だけ食べてしまうペットには要注意の製品となります。

それぞれのモデルに善し悪しがありますので、利便性とペットの性格を考え何にするか決める必要があるでしょう。

給餌調節機能

給餌調節機能は、ダイエット中のワンちゃんネコちゃんや、体調が悪い時など、1度に与えるフード量を調整したい時に便利な機能です。

食べる時間帯(朝・昼・夜)によって、食べる量が変わるペットを飼われているなら是非とも搭載しておきたい機能となるでしょう。

盗み食い防止機能

ペットに限らず目の前に美味しいご飯があれば食べたくなるのは当たり前ですよね。

自動給餌器はペットにとって宝箱も同然。

フタを開けたり、吐出口に手を突っ込めば「盗み食い」が出来てしまう訳です。

盗み食い防止機能が搭載されたモデルを選べば、ペットが悪さをする事も無くなりますので安心して導入可能でしょう。

タイマー機能

タイマー機能があれば、指定した時間にご飯を供給する事ができます。

モデルによって「アナログタイマー」と「デジタルタイマー」で異なる場合があり、アナログタイマーだと、レンジやトーストのようのダイヤルを捻り時刻を設定。

デジタルタイマーの方が時間のズレは少なく正確に供給出来るでしょう。

また事項の「スマホ連携機能」に対応していれば、スマホのアラーム設定のように、細かい時間指定まで可能になります。

スマホ連携機能

自動給餌器が自宅のWiFiに繋がることで、出先でもスマホの画面を通して「好きな時間」「好きな量」を供給可能になります。

メーカーによって使用するアプリが異なりますので、専用アプリによって使い勝手も変わってくるでしょう。

過去の供給時間・量を履歴で確認できる製品もありますので、ご飯をあげたかどうか曖昧になる事も防げます。

カメラ機能

ハイスペックモデルになるとWebカメラが内蔵され、出先からでもスマホの画面を通してペットの様子が確認できる製品もあります。

またマイク・スピーカーが内装されていれば声かけも可能になりますので、飼い主さん・ペット双方に寂しい思いをする事も少なくなるでしょう。

ただし現実的には、自動給餌器にカメラを内蔵するよりも別売りのペットカメラを購入した方が使い勝手が良い場合がほとんどなので購入時は覚えておいてください。

自動給餌器「スマートペットフィーダー」の紹介

今回スペック図鑑では自動給餌器「スマートペットフィーダー」をメーカーさんから商品提供して頂き、実際の使い心地をレビューすることが出来ました。

スマートペットフィーダーは

- ストッカータイプ

- スマホ連携機能付き

- 着脱可能なセラミック製ボウル

これらを採用したハイスペックの自動給餌器となります。

自動給餌器を購入するか迷っているなら商品レビューに目を通して頂くことで参考になることでしょう。

製造メーカーは「Homerunpet」

開封レビューをする前にスマートペットフィーダーを販売しているメーカーについて先ずは確認してみましょう。

販売はHomerunpet(ホームランペット)が行っており、2015年7月、精密医療機器のエンジニアによって設立されたペット家電専門ブランドとなります。

社員さんのほとんどがペット愛好家と言われており「ペットと飼い主の生活をより良くすること」をミッションに高品質なペット用品を作っているとのこと。

以前スペック図鑑にて取り上げたドライヤーハウスのDrybo Plusも実はHomerunpetさんが開発した商品。

今となってはAmazonでも販売されておりレビュー数174件、星評価4.5と話題の人気商品となっています。

※2023年2月調べ

リンク

つまり自動給餌器「スマートペットフィーダー」は、Homerunpetが販売しているというだけで期待が持てる製品と言えるでしょう。

スマートペットフィーダーを開封レビュー!

それではスマートペットフィーダーを実際に開封してレビューをしていきます。

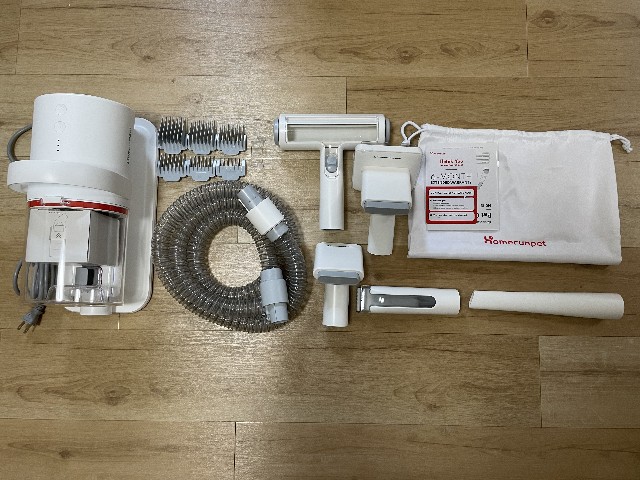

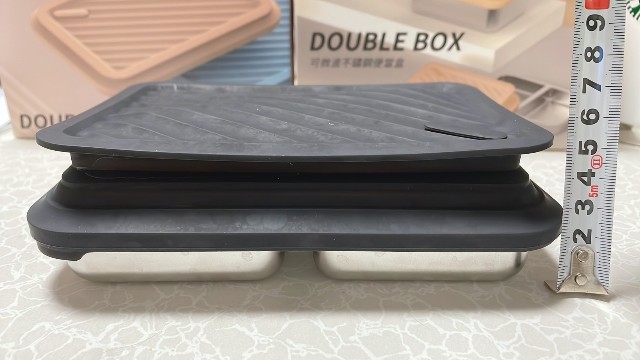

試供品では「本体・ACアダプタ・受け皿・ステンレストレイ・乾燥剤・取り扱い説明書」が同梱されており、会員登録することで保証期間を180日間延長できるカードも同梱されていました。

本体の高さは35cmとなっており、横幅18cm、奥行30cmの省スペースで設置する事ができます。

※奥行は受け皿取付時

受け皿をセッテングするだけで組み立ては完了。

凹凸に押し込むだけで装着できたのでシンプルな構造でした。

高級感のあるステンレストレイを載せれば、いつでもフードの供給が可能。

衛生面に配慮されたセラミック製のボウルも同梱されていますので、お好きな方を活用していただければいいでしょう。

フードは天面から入れますが、ペットの盗み食い防止として指で押し込まなければフタが開かない仕様となっています。

本体も転倒しにくく作られており、フタの部分はパッキンにより密閉構造。

万が一に機器が倒れてしまっても簡単にフタが開くことはありませんので安心して利用できそうです。

タンク内部のインペラは、12mmまでのドライフードに対応しており安定的に供給してくれるとスペック表に明記されていました。

また、225時間連続運転テストにもクリアしているとのことで高い安心感があります。

また水洗いに対応しているので簡単に取り外して清潔に保てる仕様となっています。

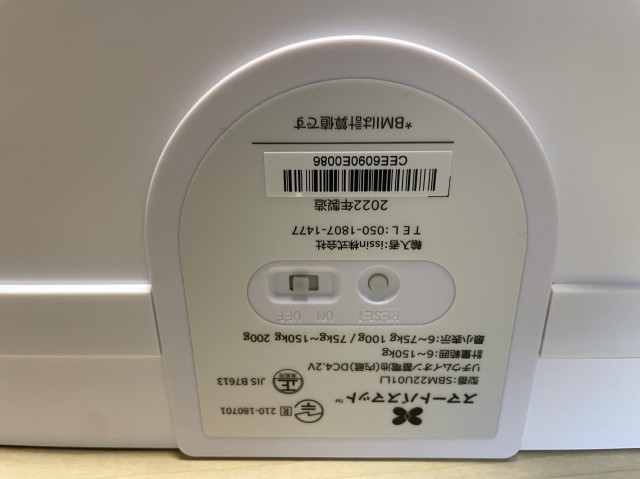

電源の供給方法はACアダプタによるコンセントからの電源供給と、乾電池による電源供給が選べる2Way仕様。

乾電池を挿入しておけば、万が一の停電にも対応できますし、バッテリー持続時間は最大でなんと6ヶ月と公表されています。

それでは実際にフードを入れて給餌してみましょう!

給餌の様子は動画で撮影していますので参考にしてみてください。

youtu.be

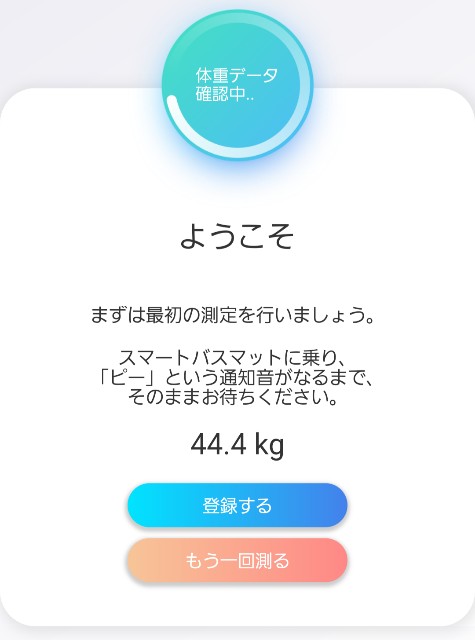

画面左側がスマホのアプリ操作画面、右側がスマートペットフィーダー本体となります。

1回目は1食分、2回目は2食分を選択して給餌してみました。

動画では吐出口にフードが詰まらないか確認するため、粒が大きめの物を使用しています。

本来であれば1食分が10gと記載されていましたが

計測では1食分が8g~10gとなりました。

粒が小さいフードを選べばもう少し性格に給餌してくれると思われます。

フードタンクの手入れに関しては、写真のように取り外して丸ごと水洗いすることが可能です。

インペラの部分も綺麗に洗える構造となっていましたので、清潔に保ちやすい製品と分かりました!

www.makuake.com

クラウドファンディングMakuakeにて限定販売中!

引用:Makuakeプロジェクトページ

スマートペットフィーダーをご紹介しましたが、ストッカータイプの自動給餌器としてはスペック図鑑としてかなりオススメできる製品と言えます。

日常的にドライフードを与えていた飼い主さんは是非とも購入を検討してみるといいでしょう。

ちなみにスマートペットフィーダーは、まだ一般販売が行われていない製品となりますので、この記事を読んで頂き「欲しい!」と感じていたとしてもAmazonや楽天市場のようなECサイトでは購入する事ができません。

クラウドファンディングMakuakeでのみ先行販売がされている限定商品となりますので、購入を希望される方は先ずはMakuakeに登録を行うようにしてください。

期間限定で安く購入出来ちゃう!

クラウドファンディングMakuakeに「わざわざ登録するのは面倒くさい!」このように感じたアナタへ、もしもMakuakeから買うだけでスマートペットフィーダーが安くなるなら登録してみるのも有りではないでしょうか?

一般販売予定価格は15,800円とメーカーでは設定されていますが、Makuakeにて先行購入を行うと最大で24%OFFの11,900円でスマートペットフィーダーを購入出来てしまいます。

愛するワンちゃん・ネコちゃんを独りにする機会が多く、お腹を空かせて待たせている事が悩みと感じていたなら、間違いなく買うべき製品となるでしょう!

スマートペットフィーダーだからこそ実現できる魅力的なオススメポイントを下記にまとめましたので、購入するか悩んでいるならチェックしてみてください。

www.makuake.com

スマートペットフィーダーのオススメポイント

スマートペットフィーダーは、ペット愛好家の社員で構成されたHomerunpetの商品というだけでも皆さまにオススメできますが、自動給餌器として他社製品と比較しても素晴らしいポイントが複数あります。

□スマートペットフィーダーのオススメポイント

- 専用アプリでスマホから管理可能

- 密閉構造による常に新鮮なフード

- 詰まりにくいスムーズなご飯出し

- 簡単にパーツが分解でき水洗い可能

専用アプリでスマホから管理可能

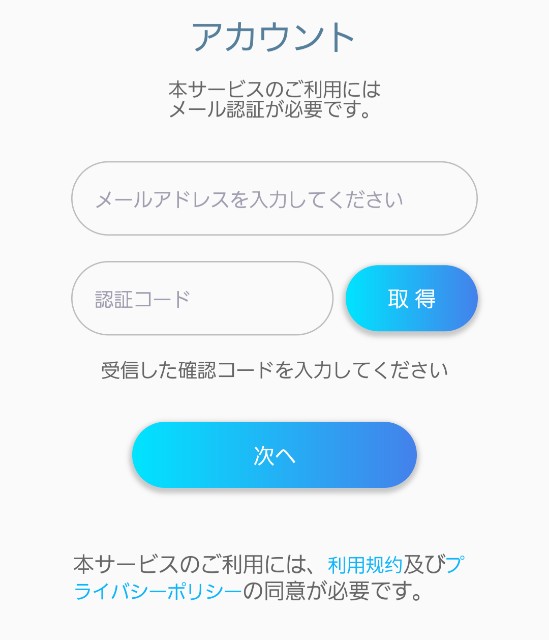

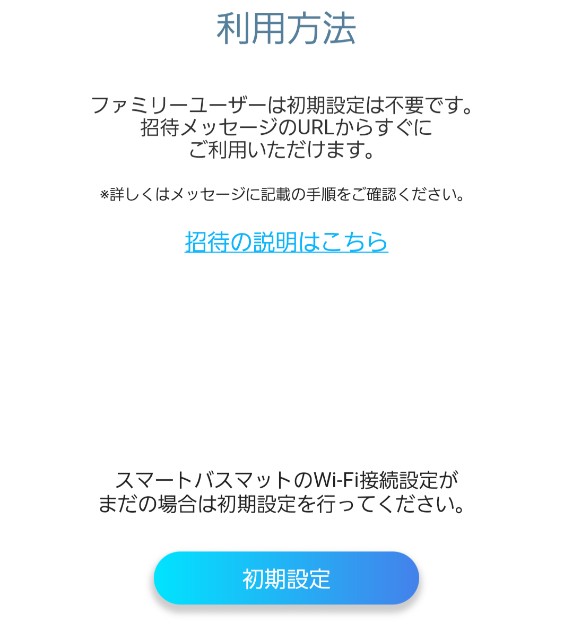

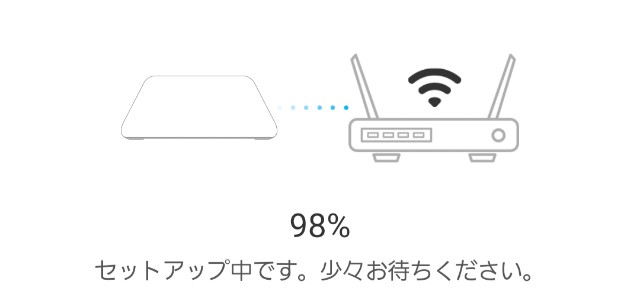

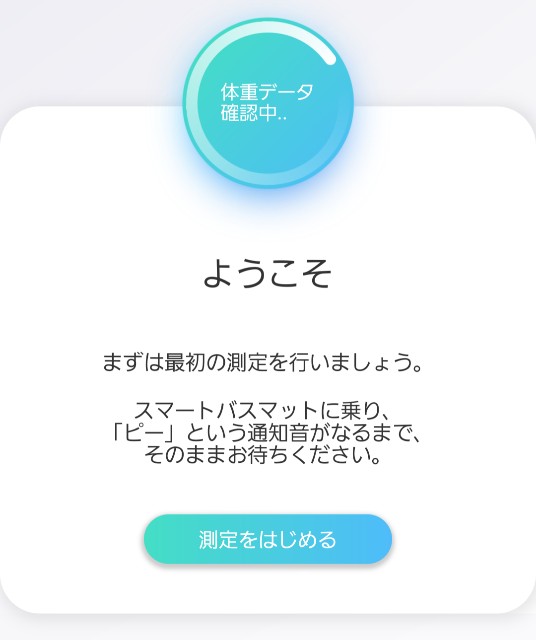

スマートフォンに専用アプリ「Homerunpet」をインストールすれば、スマホからいつでも給餌の管理が出来るようになります。

アナログタイマー式や、機器本体で設定するデジタルタイマー式のモデルは本当に給餌できたのか外出中不安になってしまうもの。

専用アプリからなら「給餌履歴」が確認できますし、タンクの「ご飯不足」も通知してくれます。

また給餌量も10g~好きな量を都度スマホから決めれますので利便性は非常に高いでしょう。

密閉構造による常に新鮮なフード

タンクは密閉構造が施されているため、湿度や虫もブロックしてくれます。

タンク内に溜まっているフードは時間が経過するほど劣化してしまいますので、保管技術は非常に需要。

愛するペットには清潔なフードを与えたいと思うのは当たり前のことだと思いますが、スマートペットフィーダーならそれが実現できます。

詰まりにくいスムーズなご飯出し

安価な自動給餌器になると、吐出口にフードが詰まってしまい「上手くフードが出なくてペットに可哀想な思いをさせてしまった。」このような経験をお持ちの方は多くいらっしゃいます。

スマートペットフィーダーは、225時間連続運転テストをクリアしたとの報告もあり、安心して使えるモデルとなりそうです。

筆者もすでに1ヶ月ほど利用していますが、フードが詰まったことはありません。

簡単にパーツが分解でき水洗い可能

タンク内に入れるフードは乾燥したドライフードになりますが、欠けた粉が混じっていたりするのでタンク内部は回数を重ねる毎にどうしても汚くなってしまいます。

汚れると清潔にする必要がありますが、水洗い出来ないモデルや、パーツを取り外せないモデルは手入れがめちゃくちゃ面倒くさくなります。

スマートペットフィーダーは、ペット愛好家さん達が設計したという事もあり「工具不要でパーツの取り外し可能」「水洗いもOK」と文句なしの構造。

安くても、高くても「衛生面が保ちにくい商品」は長期的に使えませんので、清潔に保ちやすいスマートペットフィーダーは長期利用目線での購入が可能でしょう。

まとめ

愛するワンちゃん・ネコちゃんがお腹をペコペコに空かせてお留守番している悩みを解決できる「自動給餌器」についてこの記事ではまとめました。

自動給餌器があれば、外出中でも自動でフードを給餌してくれるため、安心して仕事や買い物に専念できることでしょう。

自動給餌器にも様々な種類がありますので、選び方が分からない方に向けて解説も行いましたが、スペック図鑑としては今回レビューさせて頂いたHomerunpetさんの「スマートペットフィーダー」がオススメです。

ドライフード限定となりますので、ウェットフードを日常的に与えている方は他の製品を選ぶべきですが、とにかく一番の推しポイントは

「ペット愛好家の社員さん達が作った製品」

と言うこと。

スマホの専用アプリから管理もできますし、フードの詰まりも今の所ありませんし、手入れも簡単と素晴らしいポイントはたくさんあるのですが

なんと言ってもHomerunpetさんの企業理念と言いますか、ペット愛好家の社員さん達が作っていることにスペック図鑑は魅力を感じています。

Homerunpetが販売している、ドライヤーハウスDrybo Plusも、愛犬のお風呂上がりに安心して利用できる素晴らしい製品だったので未だに愛用していますので、スマートペットフィーダーも長期的に愛用出来る製品になることをスペック図鑑としても期待しています。以上

www.makuake.com

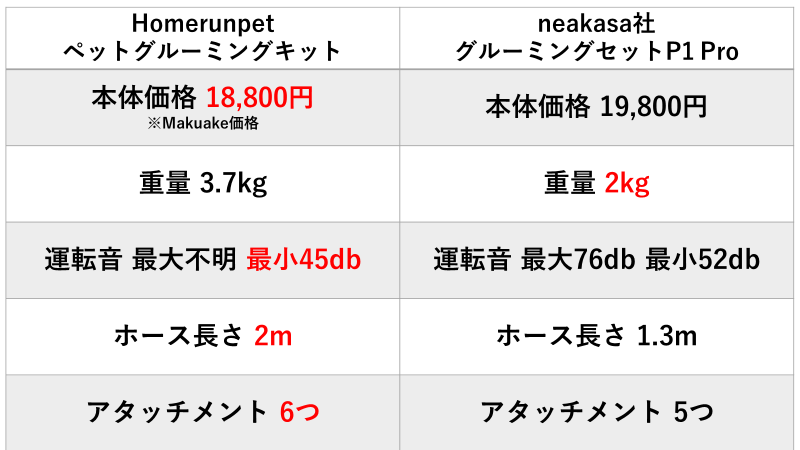

今となってはスティックタイプのサイクロン掃除機がメジャーとなっていますが、各メーカーキャニスタータイプの掃除機も性能を進化させながら販売を行っています。最近では、吸引力だけではなく、音の大きさやお手入れのしやすさ等にも技術が行き届いています。

今となってはスティックタイプのサイクロン掃除機がメジャーとなっていますが、各メーカーキャニスタータイプの掃除機も性能を進化させながら販売を行っています。最近では、吸引力だけではなく、音の大きさやお手入れのしやすさ等にも技術が行き届いています。

お料理は楽しいけどレパートリーを増やしたいな、とか微塵切りやメレンゲ作ったりを楽にできるようにしたいと考えたことありますよね?ハンドブレンダーがあれば様々の調理工程を簡単に行うことが出来るのでお料理が快適になることでしょう。

お料理は楽しいけどレパートリーを増やしたいな、とか微塵切りやメレンゲ作ったりを楽にできるようにしたいと考えたことありますよね?ハンドブレンダーがあれば様々の調理工程を簡単に行うことが出来るのでお料理が快適になることでしょう。